Le previsioni? Forse le abbiamo sentite, forse no, chi lo ricorda? Ad ogni modo, tanto non ci azzeccano mai e così, come annoto diligentemente sul taccuino, eccoci a caracollare, alle 09:10 del 9 settembre 1986 baldanzosi sullo sterrato che da Colle di Spelonga porta a Passo il Chino. La foto la scatta mamma, o suo marito, convinti chissà come a trasportare me, Aldo e i due zaini fino a Colle di Spelonga, con la Panda 30 per una strada che a quell'epoca era davvero un'avventura. Sorriso e baldanza un po' di maniera, ma non me ne vorrete, abbiamo avuto tutti una mamma da rassicurare...

In principio sarebbe stato solo vento e pioggia, anche se nessuno di noi poteva saperlo. La Laga era qualcosa che si guardava - con stordimento quasi - ogni volta che si saliva il Vettore e si volgeva lo sguardo verso sud. La Laga era anche quaranta chilometri senza strade su un atlante. Forse sessanta, se presa per un certo verso. E infine le cartine dell'IGM, vecchie già allora e inattendibili, che tuttavia narravano di foreste a perdita d'occhio, di assolute solitudini sopra la fascia della vegetazione, di cascate, colatoi, pietraie, grotticelle e altre meraviglie di marna.

Solo 500 metri di dislivello ci separano dalle creste ma non finiscono mai. Aria ferma e rovente, boccheggiamo, sudiamo e procediamo con una lentezza esasperante sotto gli zaini troppo carichi. La sorpresa di trovare lamponi e mirtilli, che non vedevo dai tempi dell'Alto Adige, non basta a liberarci da un cielo sempre più basso che, arrivati a Passo il Chino, inizia a chiudersi minaccioso sopra le nostre teste. Latrati di cani, sempre più numerosi, sempre più vicini, nella rada faggeta sommitale, ora immersa in una penombra irreale. Ci procuriamo due grossi bastoni.

Tiriamo dritto, evitando la fonte di Costa Piangrano. Di acqua ne abbiamo e dei denti dei cani, una ventina almeno, lì raccolti a badare alle pecore, facciamo volentieri a meno.

Il campo, a Termine. Siamo arretrati rispetto al programma, che ci vorrebbe a sera sotto Pizzo di Sevo. Il posto non sembra dei migliori, così a prima vista, e soprattutto non c'è acqua ma, a questo punto l'unica cosa che di cui ci preoccupiamo è montare un campo purchessia, così da non farci sorprendere dal temporale che si addensa.

Possibilmente anche di trovare un posto relativamente sicuro in caso di fulmini. La sella fa al caso nostro: piazziamo la tenda in un modesto avvallamento, in modo da ripararci un poco anche dal vento. Alle nostre spalle, Macera della Morte, poco sopra di noi Monte dei Morti e noi siamo accampati a Termine.

Insomma... Saranno i toponimi un po' sinistri, il tonno con piselli per cena decisamente fuori luogo, la calma piatta che - è noto - precede la tempesta. Cala su di noi un senso di pace un po' deprimente che sconfina a poco a poco in un sotterraneo dolore esistenziale.

E dai a ripetere, guardando la carta che il panorama sarebbe magnifico non fosse che siamo avvolti dalle nuvole basse.

Si alza un vento teso, forte, a raffiche. Ci chiudiamo in tenda che è ancora giorno, dopo una pessima cena, di pessimo umore e con l'impressione che il peggio debba ancora venire.

L'alba dolce che dà consolazione, dice il vecchio Francesco.

Questo per la foto. Ma quanto alla consolazione, sì e no. Intanto torniamo al momento che ci siamo chiusi in tenda, noi due citrulli e il centinaio di coccinelle moribonde. Insomma noi ci chiudiamo in tenda e non succede niente per almeno un paio d'ore. Da incazzarsi come api a pensare che ci siamo fermati per resistere alla buriana e non succede niente. Anzi, l'aria si è di nuovo intiepidita e il sole tramonta. E noi ci diamo la buonanotte ma nessuno dei due dorme. E alla fine si fa buio, ma noi zitti.

E insomma poi iniziamo a vedere quella strana luce rossastra non so bene neanch'io come descriverla, la cupola della Salewa marrone scurissimo e quella luce rossastra e un silenzio pazzesco e anche le raffiche di vento sono finite che sarà mezz'ora. E zitto io zitto lui ma non può andare avanti così e allora non ricordo più chi rompe il silenzio per primo (Aldo dirà che non dormiva a causa mia) fatto è che apriamo la tenda e facciamo capolino fuori.

Un cielo stellato irreale (ma non era tutto nuvolo?) e poi, lontano ma non troppo, una specie di enorme opacità giù a SO con dentro bagliori rossicci, non so descriverla meglio. Ora so che quella notte una tromba d'aria allagò Roma, 100 km in linea d'aria, ma allora non sapevamo nulla. Comunque davvero non prometteva niente di buono. Si guarda per un po', un paio di battute, e si richiude la tenda. E si aspetta svegli. Almeno, io ero sveglio. Finché arriva. Paura di essere strappati via dal costone, e via a reggere la tenda con le mani, e la paleria in lega che si piega in qua e in là e il telo fradicio che si appiccica addosso e fulmini, fulmini tutt'intorno, tanti fulmini da recitarci milioni di Ave Maria e non detto che non si sia fatto, e ancora acqua e vento vento vento e fulmini fino alle cinque, che ci appisoliamo un attimo.

E la cosa più buffa - o più scema, mettetela come vi pare - che il mattino dopo, con un cielo da Diluvio Universale, noi si approfitta di un'oretta tranquilla (saranno state le sei) mica per fare i bagagli e scendere giù di corsa, no, ma per fare i bagagli e salire - di corsa - per Pizzo di Sevo, a cercare di recuperare la tappa perduta ieri. E che verso le otto ci si trovi sotto una cosa che sembra una doccia aperta (gelata, naturalmente) a più di 2000 metri, con una visibilità di una decina di metri non sorprenderà nessuno anche se noi ci sorprese eccome.

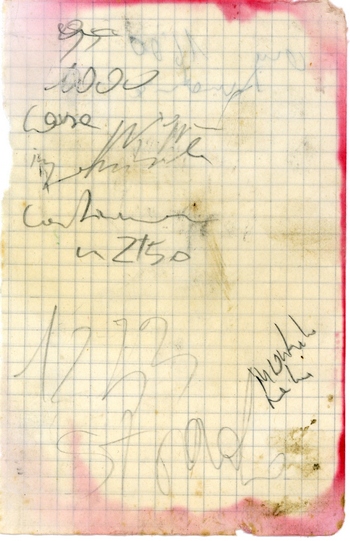

E noi si continua a salire, senza capire dove, finchè alle 10:00 inizia la ritirata «Causa pioggia impossibile continuare - m 2150» così recita il solerte taccuino. E il resto della mattinata passa sotto la doccia aperta, a cercare, con una bussola un po' approssimativa e una carta ancora più approssimativa e ormai gonfia d'acqua, di scendere a valle senza massacrarci giù per qualche burrone. Ancora il taccuino, quando incrociamo la strada che scende dall'Inversaturo «12:33 - strada!». Non dovrei dirlo, ma che quella era la strada che scende dall'Inversaturo l'ho scoperto quindici anni dopo, così, tanto per rendere l'idea delle condizioni meteo e della mia preparazione cartografica di allora.

E che ci si riesca sì, a scendere, ma in otto ore di discesa senza soste, fra mille scivoloni nel fango e disastri vari e tanti di quegli scossoni e cascatoni che mi si spezza una scatoletta di mais e un tubo di latte condensato e tutto quello che avevo nel pronto soccorso e il mio zaino sembra un incrocio fra un cementificio e una pattumiera. E meglio non pensare all'effetto che deve aver fatto alla mia colonna vertebrale.

E il viaggio verso casa, da Amatrice, raggiunta a piedi dato che nessuno ci diede un passaggio (un'auto ogni due ore e noi facevamo un tantino schifo) e poi in autobus e poi il treno. Ma non fa niente, e questo è il punto.

Per quanto ricordo, fra un sonnellino e l'altro, eravamo stranamente allegri. Di non averci lasciato le penne, no, che chi ci pensa a vent'anni a queste stronzate. No, semplicemente allegri che la Laga si poteva fare. Allegri che già pareva appartenerci, almeno un poco. Allegri che ci avremmo riprovato al più presto. Puoi scommetterci che ci avremmo riprovato.

(luglio 2001)